1. शिक्षा की जड़ें बचपन में ही डालना

- गृह में ही प्रारंभ: बच्चों को बाल्यकाल से ही सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा और अनुशासन जैसे मूल्यों से परिचित कराया जाए।

- परिवार ही पहला गुरुकुल बने: माता-पिता बच्चों के पहले गुरु हैं – व्यवहार और संवाद के माध्यम से शिक्षा शुरू होती है।

गृह में ही प्रारंभ: बच्चों को बाल्यकाल से ही सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा और अनुशासन जैसे मूल्यों से परिचित कराया जाए

(आधुनिक हिंदी में व्याख्या)

✦ अर्थ:

“गृह में ही प्रारंभ” का अर्थ है — शिक्षा की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है और माता-पिता उसके पहले शिक्षक। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बच्चा जीवन में संपूर्ण और संतुलित शिक्षा प्राप्त करे, तो उसके बाल्यकाल में ही उसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों की नींव दी जानी चाहिए।

✦ सत्य (Truth)

बच्चों को सच बोलने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की आदत बचपन से ही डाली जानी चाहिए। जब बच्चा गलती करे, तो उसे डांटने के बजाय यह समझाया जाए कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है। इससे उसमें आत्मविश्वास और नैतिक बल विकसित होता है।

उदाहरण: जब बच्चा कोई चीज़ तोड़ दे, तो डर के मारे छुपाने की बजाय यदि वह स्वयं स्वीकार करे, तो उसकी ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए।

✦ अहिंसा (Non-violence)

बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि दूसरों को चोट पहुँचाना, चाहे वह शब्दों से हो या हाथ से, अनुचित है। उन्हें करुणा, सहानुभूति और माफ़ करने की भावना सिखानी चाहिए।

उदाहरण: यदि बच्चा किसी जानवर को पत्थर मारता है, तो उसे यह समझाया जाए कि सभी जीवों में भी दर्द होता है।

✦ सहयोग (Cooperation

बच्चों को टीमवर्क और साझेदारी के महत्व को समझाना चाहिए। परिवार में छोटे-छोटे कार्यों में उनका सहयोग लेना—जैसे सब्ज़ी लाना, मेज़ लगाना या किताबें सहेजना—उन्हें मिल-जुल कर काम करना सिखाता है।

उदाहरण: परिवार में कोई त्यौहार मनाते समय बच्चा यदि अपने हिस्से का काम करे, तो वह सहयोग का अनुभव करता है।

✦ सेवा (Service)

निःस्वार्थ सेवा भावना बच्चों में बचपन से ही जगाई जानी चाहिए। यह उन्हें समाज और मानवता के प्रति जिम्मेदार बनाती है।

उदाहरण: बच्चों को वृद्धजनों की सेवा करना, भूखे को खाना देना, पौधों की देखभाल करना जैसी गतिविधियाँ करने दी जानी चाहिए।

✦ अनुशासन (Discipline)

अनुशासन एक ऐसी आदत है जो भविष्य में बच्चे को आत्मनिर्भर, समयबद्ध और संगठित बनाती है। घर में नियम और दिनचर्या का पालन कराकर यह गुण डाला जा सकता है।

उदाहरण: बच्चों को समय पर सोने, उठने, भोजन करने और पढ़ाई करने की आदत डाली जाए ताकि उनके जीवन में संतुलन बना रहे।

यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर जीवन को दिशा देने वाली बने, तो इसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बाल्यकाल में ही यदि बच्चों के मन में नैतिकता, दया और सेवा जैसे मूल्यों की बीजवपन हो जाए, तो वही बीज आगे चलकर एक संपूर्ण और जागरूक नागरिक के रूप में फलते-फूलते हैं।

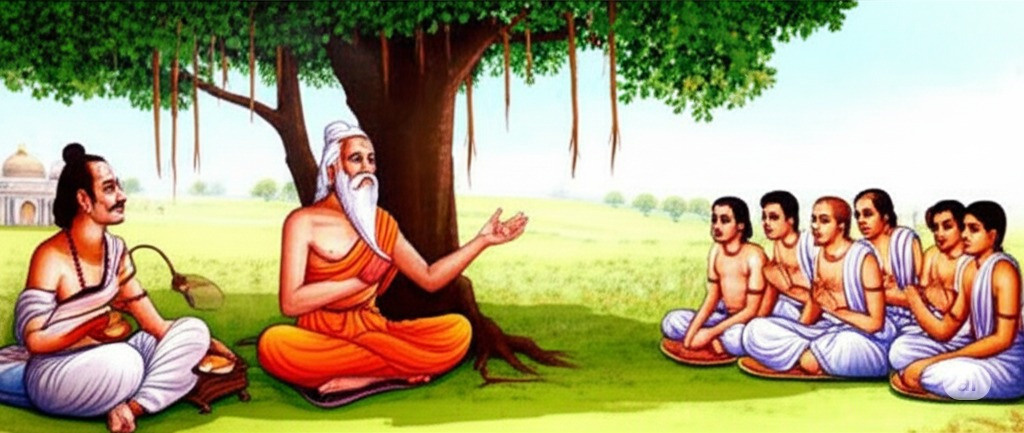

2. आधुनिक गुरुकुल प्रणाली

- शिक्षक और छात्र का जीवंत सम्बन्ध: विद्यालयों को इस तरह बनाया जाए जहाँ शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन भी सिखाएं।

- रिहायती अनुभव (Day Boarding या Week-long Camps): बच्चों को प्रकृति, शारीरिक श्रम, आत्मनिर्भरता, और समर्पण के साथ सीखने का अवसर मिले।

रिहायती अनुभव (Day Boarding या Week-long Camps) का उद्देश्य बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए, जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ना होता है। यह वैदिक शिक्षा पद्धति की उस परंपरा से प्रेरित है जिसमें विद्यार्थी गुरुकुलों में रहकर प्रकृति, सेवा और आत्मनिर्भरता के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

🔶 प्रकृति के साथ सीखना:

Day Boarding या सप्ताहभर के शिविरों (Camps) में बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है — खुले मैदान, खेत, जंगल या पहाड़ी क्षेत्र। वहां वे पेड़ों, पौधों, नदी, मिट्टी और मौसम के साथ जुड़ते हैं।

👉 यह संपर्क उन्हें पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता, और प्रकृति के चक्रों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

🔶 शारीरिक श्रम का अभ्यास:

इन शिविरों में बच्चों से हल्का-फुल्का श्रम कराया जाता है — जैसे कि बगीचा बनाना, सफाई करना, खाना पकाने में सहायता देना या पानी भरना।

👉 इससे बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान, विनम्रता और दूसरों की मेहनत की कद्र करना आता है।

🔶 आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण:

बच्चों को अपने कपड़े खुद समेटने, अपने बिस्तर की व्यवस्था करने, अपने सामान की जिम्मेदारी लेने, और अपने छोटे निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

👉 यह अभ्यास उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, जो आज के यांत्रिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है।

🔶 सेवा और समर्पण की भावना:

शिविरों में समूह गतिविधियाँ कराई जाती हैं — जैसे कि सामूहिक भोजन बनाना, वृद्धाश्रम में सेवा देना, या गांव में स्वच्छता अभियान चलाना।

👉 इससे बच्चों में “स्व से ऊपर उठकर समाज के लिए” सोचने की भावना उत्पन्न होती है।

🔶 तकनीक से सीमित संपर्क:

Day Boarding और Week-long Camps में बच्चों को मोबाइल, टीवी या डिजिटल उपकरणों से दूरी पर रखा जाता है, जिससे वे मौन, ध्यान, एकाग्रता, और आत्मनिरीक्षण जैसे गुणों की ओर आकर्षित होते हैं।

🔶 वैदिक अनुशासन का वातावरण:

शिविरों में दिनचर्या प्राचीन गुरुकुलों की तरह होती है — प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग/प्राणायाम, अध्ययन, दोपहर में श्रम, शाम को भजन/गायन/नाट्य आदि।

👉 यह अनुशासित जीवनशैली उन्हें जीवन भर याद रहती है।

रिहायती अनुभव बच्चों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। यह शिक्षा को कक्षा की चारदीवारी से बाहर लाकर, जीवन के हर क्षण को शिक्षण अवसर में बदल देता है।

3. मौखिक परंपरा और संवाद आधारित शिक्षण

- शब्दों की शक्ति: उच्चारण, अर्थ और ध्वनि के तालमेल को समझाना — श्लोक, कविताएँ और कथाएँ।

- प्रश्नोत्तर और चर्चा: विद्यार्थियों को खुलकर सोचने, सवाल पूछने और संवाद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

मौखिक परंपरा और संवाद आधारित शिक्षण — विस्तृत व्याख्या

🔹 प्राचीन भारतीय शिक्षा में मौखिक परंपरा की भूमिका

वैदिक शिक्षा प्रणाली की नींव मौखिक परंपरा (Oral Tradition) पर आधारित थी, जहाँ शिक्षक (आचार्य) और छात्र (शिष्य) के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान वाणी, संवाद और श्रवण के माध्यम से होता था। यह प्रणाली केवल रट्टा या सूचनाओं को याद करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि शब्दों की गहराई, ध्वनि की शक्ति, और संवाद की सूक्ष्मता को आत्मसात करने पर बल देती थी।

🌟 शब्दों की शक्ति: उच्चारण, अर्थ और ध्वनि का तालमेल

✅ उच्चारण का महत्व (Pronunciation)

- वैदिक काल में यह माना जाता था कि हर शब्द में ध्वनि की ऊर्जा होती है।

- मंत्रों, श्लोकों, और स्तुतियों का सही उच्चारण करने से मानसिक संतुलन, आत्मिक शुद्धि और वातावरण में सकारात्मकता आती है।

- इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही स्वर, व्यंजन, मात्रा, विराम और लय सिखाई जाती थी, ताकि वे भाषा की शुद्धता और सौंदर्य को समझ सकें।

✅ अर्थ की समझ (Meaning)

- केवल रटना नहीं, बल्कि हर शब्द, श्लोक या कविता के पीछे छिपे भाव, दृष्टिकोण और जीवन-दर्शन को समझना आवश्यक होता था।

- जैसे, ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ — इसका अर्थ केवल “सब सुखी हों” नहीं, बल्कि समग्र कल्याण की भावना को दर्शाता है।

✅ ध्वनि का तालमेल (Rhythm & Sound Harmony)

- बच्चों को लयबद्ध तरीके से श्लोकों, भजनों और गीतों का अभ्यास कराया जाता था।

- इससे स्मरण शक्ति, सुनने की क्षमता, और मन की एकाग्रता बढ़ती थी।

- तालमेल के अभ्यास से भाषा संगीत की तरह बच्चों के मन में उतर जाती थी, जिससे उन्हें जीवन भर वह ज्ञान याद रहता था।

🌟 संवाद आधारित शिक्षण: प्रश्नोत्तर और चर्चा

✅ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता

- वैदिक काल की गुरुकुल परंपरा में छात्रों को निर्भय होकर प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाती थी।

- यह माना जाता था कि प्रश्न करने से ही विचारों का विकास होता है।

- उदाहरण के लिए, नचिकेता और यमराज की कथा — जहाँ एक बालक मृत्यु के देवता से आत्मा के रहस्य पर प्रश्न करता है।

✅ खुला संवाद और चर्चाएँ

- शिक्षण प्रक्रिया एकतरफा व्याख्यान न होकर, संवाद आधारित होती थी।

- शिक्षक छात्रों से विषयों पर तर्कपूर्ण बातचीत, उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करते थे।

- यह तकनीक छात्रों में आलोचनात्मक सोच, आत्ममंथन और आत्मविश्वास को जन्म देती थी।

✅ सocratic Method जैसा विचार विमर्श

- आज के संदर्भ में इसे “Socratic Method” कह सकते हैं, जहाँ शिक्षक केवल उत्तर नहीं देते, बल्कि छात्रों को सोचने, विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं।

📘 व्यावहारिक उदाहरण (Modern Adaptation)

| पारंपरिक प्रणाली | आधुनिक प्रैक्टिस |

|---|---|

| श्लोकों का अभ्यास | राइम्स और चेंटिंग एक्सरसाइज |

| संवाद आधारित शिक्षा | ओपन-एंडेड प्रश्न और ग्रुप डिस्कशन |

| मौखिक परीक्षा | मौखिक प्रस्तुति (Oral Presentation) और Role Play |

| तर्कशक्ति आधारित संवाद | डिबेट, केस स्टडी, और कहानी पर चर्चा |

✅ लाभ (Benefits of Oral and Dialogic Learning)

- बच्चे बोलने, सुनने और समझने की तीनों क्षमताओं में पारंगत होते हैं।

- आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल, और तार्किक सोच का विकास होता है।

- मौखिक अभ्यास बच्चों को संस्कृति, भाषा और मूल्यों से जोड़ता है।

मौखिक परंपरा और संवाद आधारित शिक्षण प्रणाली, बच्चों के बौद्धिक, भाषाई और नैतिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह प्रणाली आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, और इसे आधुनिक शिक्षा में समाहित करके एक समग्र और मूल्यनिष्ठ शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है।

4. नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण

- जीवन की कहानियाँ: राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक, महावीर जैसे आदर्श व्यक्तित्वों की कथाओं के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा।

- दैनिक व्यवहार में अभ्यास: बच्चों को प्रतिदिन एक मूल्य (जैसे – दया, ईमानदारी, संयम) का अभ्यास करने को प्रोत्साहित किया जाए।

नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण

(संपूर्ण विवरण के साथ आधुनिक हिंदी में)

📘 भूमिका:

वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य केवल विद्या अर्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक जीवन की नींव रखना था। यह प्रणाली मानती थी कि एक व्यक्ति की सच्ची शिक्षा वही है, जो उसे उत्तम मनुष्य बनाए – सत्य बोलने वाला, संयमी, करुणामयी और सेवा-भाव से युक्त।

आइए अब इस बिंदु को दो प्रमुख भागों में विस्तार से समझते हैं:

✨ 1. जीवन की कहानियाँ: नैतिकता की जीवंत पाठशाला

📖 प्रेरणादायक चरित्रों की गाथाएँ:

बचपन में बच्चों की स्मृति, कल्पना और भावना तीनों अत्यंत सक्रिय होती हैं। इस अवस्था में यदि उन्हें राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरुनानक जैसे महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ सुनाई जाएँ, तो वे उनके गुणों को आत्मसात करने लगते हैं।

🔍 प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से:

- राम – मर्यादा, वचनबद्धता, पारिवारिक निष्ठा

- कृष्ण – विवेक, कूटनीति में नैतिकता, सखा-भाव

- बुद्ध – करुणा, अहिंसा, आत्मबोध

- महावीर – संयम, अपरिग्रह, क्षमा

- गुरु नानक – समानता, सेवा, सच्चाई

🎯 शिक्षण पद्धति:

- कथावाचन, नाट्य प्रस्तुति और चर्चा आधारित कहानी विश्लेषण से बच्चों को केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहराई से मूल्यबोध कराया जा सकता है।

- कहानियाँ केवल सुनाई न जाएँ, उनसे “सीख क्या है?”, यह चर्चा ज़रूर की जाए।

✨ दैनिक व्यवहार में अभ्यास: मूल्य सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में हों

🧠 मूल्यों की व्यवहारिक ट्रेनिंग:

नैतिक शिक्षा तब प्रभावी होती है, जब वह केवल “पढ़ाई” न होकर “अभ्यास” बन जाए। बच्चों को हर दिन एक विशिष्ट नैतिक मूल्य पर काम करने के लिए प्रेरित करना अत्यंत प्रभावी तकनीक है।

📅 प्रतिदिन का अभ्यास कार्यक्रम (उदाहरण):

| दिन | नैतिक मूल्य | अभ्यास का तरीका |

|---|---|---|

| सोमवार | दया (Compassion) | किसी जानवर या जरूरतमंद पर दया दिखाओ |

| मंगलवार | ईमानदारी (Honesty) | दिनभर अपने हर कार्य में सच्चाई बरतो |

| बुधवार | सेवा (Service) | घर या स्कूल में किसी की मदद करो |

| गुरुवार | संयम (Self-control) | खाने, बोलने और समय में नियंत्रण रखो |

| शुक्रवार | क्षमा (Forgiveness) | किसी को माफ करो जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई |

| शनिवार | समानता (Equality) | सब बच्चों से बिना भेदभाव के व्यवहार करो |

| रविवार | परिचर्चा | सप्ताहभर के अनुभव साझा करें, सीखें |

🎓 शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका:

- वे रोल मॉडल बनें – खुद वही मूल्य अपनाएँ जो बच्चों को सिखा रहे हैं।

- “Reflection Time”: हर दिन के अंत में 5 मिनट का आत्मचिंतन – “मैंने आज क्या सीखा?”

🌱 दीर्घकालिक प्रभाव:

- विवेकशील नागरिक निर्माण – समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी मनुष्य।

- भावनात्मक स्थिरता – आत्मसम्मान, धैर्य और करुणा से युक्त जीवन।

- सकारात्मक संस्कृति – शिक्षा केवल अंक लाने की नहीं, अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा बने।

यदि बच्चों के बचपन में नैतिकता की यह नींव रख दी जाए, तो वे न केवल अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, बल्कि जीवन में जो भी बनें – डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, या कलाकार – वे पहले एक अच्छे इंसान बनते हैं। यही वैदिक शिक्षा की सच्ची सफलता है – ज्ञान के साथ आचरण का मेल।

5. शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष

- सीखो और करके दिखाओ (Learning by Doing): गणित, विज्ञान, कृषि, शिल्पकला आदि को बच्चों की वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाए।

- जीवन कौशल: जल प्रबंधन, धन का विवेक, मानसिक स्वास्थ्य, योग, ध्यान आदि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष

(A) सीखो और करके दिखाओ (Learning by Doing):

वैदिक शिक्षा की परंपरा में ज्ञान केवल पुस्तकों या मौखिक रूप से ग्रहण करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे जीवन में उतारने और प्रयोग में लाने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस विधा को हम आज के शब्दों में “प्रयोगात्मक शिक्षण” या Experiential Learning कह सकते हैं।

मुख्य उदाहरण:

- गणित और ज्योतिष: विद्यार्थियों को गिनती, रेखा-चित्र, नक्षत्रों की गणना, और यज्ञ-वेदी के निर्माण जैसी गतिविधियों से गणित और खगोलशास्त्र सिखाया जाता था।

- विज्ञान और औषधि: बच्चों को जड़ी-बूटियों, शरीर रचना और ऋतुओं के प्रभाव को देखकर समझने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी।

- कृषि और मौसम: फसलों की बुवाई, कटाई, सिंचाई और मौसम की पहचान जैसे कार्य विद्यार्थियों द्वारा स्वंय किए जाते थे — जिससे शिक्षा सीधे भूमि से जुड़ती थी।

- शिल्प और हस्तकला: हस्तनिर्मित लेखन, चित्रकला, काष्ठकला, और मिट्टी के खिलौनों का निर्माण विद्यार्थियों के अभ्यास का हिस्सा होते थे। इससे रचनात्मकता, धैर्य और कौशल का विकास होता था।

🔶 लाभ: जब बच्चे विषयों को “अपने हाथों से करते हुए” सीखते हैं, तो उन्हें न केवल उसका व्यावहारिक उपयोग समझ में आता है, बल्कि वह ज्ञान दीर्घकालीन रूप से उनकी स्मृति में सुरक्षित रहता है।

(B) जीवन कौशल (Life Skills):

शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना-लिखना नहीं था, बल्कि ‘जीवन जीने की कला’ सिखाना भी था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में बच्चों को बचपन से ही उन कौशलों का अभ्यास कराया जाता था जो उन्हें आत्मनिर्भर, विवेकशील और संतुलित बनाते थे।

महत्वपूर्ण जीवन कौशल:

- जल प्रबंधन:

- विद्यार्थियों को वर्षा जल संचयन, कूप निर्माण, सिंचाई के साधन, और नदी स्रोतों की रक्षा सिखाई जाती थी।

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर और संरक्षण का भाव उत्पन्न किया जाता था।

- धन का विवेक:

- धन का संचय और उपयोग एक नैतिक उत्तरदायित्व था।

- गुरुजनों के सान्निध्य में दान, यज्ञ, सेवा और संयम जैसे व्यवहारों से आर्थिक विवेक विकसित होता था।

- मानसिक स्वास्थ्य और योग:

- ध्यान, प्राणायाम, मौन व्रत, और मौन-प्रार्थना जैसे अभ्यास बच्चों की मानसिक दृढ़ता बढ़ाते थे।

- इससे आत्म-निरीक्षण, आत्म-संयम, और भावनात्मक संतुलन का विकास होता था।

- ध्यान और अनुशासन:

- प्रतिदिन की दिनचर्या को समयबद्ध, साधारण और अनुशासित बनाया जाता था।

- ब्रह्ममुहूर्त में उठना, स्नान, पूजा, अध्ययन और ध्यान — जीवन का हिस्सा था।

✅ सारांश: शिक्षा का यह पक्ष बच्चों को ‘जन्म से कर्म तक’ सक्षम बनाता है — जहाँ वे न केवल जानकारी से परिपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति से जूझने के लिए मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से तैयार रहते हैं।

6. वैश्विक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक चेतना

- भारतीयता की समझ: बच्चों को भारत की विविधता, परंपरा, संगीत, कला, वास्तु, और आयुर्वेद का परिचय देना।

- विश्वबंधुत्व: ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना – सभी को समान समझना, जाति-धर्म से ऊपर उठकर मानवता की शिक्षा देना।

भारतीयता की समझ:

👉 विविधता में एकता:

भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषा, पहनावा, खानपान, रीति-रिवाज, त्योहार – सब कुछ हर 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। बच्चों को भारत की इस सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना ज़रूरी है, ताकि वे खुद की जड़ों को जानें और अपनी पहचान को समझें।

👉 कला-संगीत-नाट्य:

भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भरतनाट्यम्, कथक, पेंटिंग, वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षा दी जाए। उदाहरण के लिए – एक बच्चा अगर कथक का अभ्यास कर रहा है, तो वह केवल नृत्य नहीं सीख रहा, वह अनुशासन, समर्पण, शारीरिक संतुलन और भाव-प्रकाशन जैसी कई जीवन-कला भी सीख रहा है।

👉 आयुर्वेद और जीवन शैली:

बच्चों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा – जैसे आयुर्वेद, सिद्धा, योग और आहार-विहार की शिक्षा दी जाए ताकि वे अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकें। उदाहरण: “त्रिदोष” सिद्धांत, ऋतुओं के अनुसार खानपान और दिनचर्या।

👉 भारतीय दर्शन की झलक:

बच्चों को सरल भाषा में वेदांत, योगसूत्र, भगवद्गीता जैसे ग्रंथों की नैतिक शिक्षाएँ दी जाएँ। इससे उनका विवेक विकसित होता है और वे प्रश्न पूछने और तर्क करने की क्षमता अर्जित करते हैं।

🌐 2. विश्वबंधुत्व – ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना:

👉 मानवता को प्राथमिकता:

जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग जैसी सीमाओं से ऊपर उठकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए, जो बच्चों को “सबका सम्मान करो” की भावना सिखाए। “हम सभी एक ही धरती माँ की संतान हैं” — यह विचार गहराई से बच्चों के मन में उतारा जाए।

👉 वैश्विक समस्याओं पर सोचने की क्षमता:

बच्चों को पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी, युद्ध और शांति जैसे मुद्दों पर विचार करना सिखाया जाए। इससे वे न केवल अच्छे नागरिक बनते हैं, बल्कि वैश्विक ज़िम्मेदारी समझने वाले मानव बनते हैं।

👉 विभिन्न संस्कृतियों की समझ:

बच्चों को अन्य देशों की भाषा, रीति-रिवाज, पहनावे और विश्वासों की जानकारी दी जाए ताकि उनमें सहिष्णुता और अंतर-सांस्कृतिक संवाद की भावना उत्पन्न हो। जैसे – जापान की “Ikigai” पद्धति, अफ्रीका का “Ubuntu” दर्शन, या यूरोप की “Holistic Education” प्रणाली।

👉 डिजिटल युग में संस्कृति:

आज जब बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें यह भी सिखाना होगा कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखें और डिजिटल माध्यम का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें।

“सांस्कृतिक चेतना” और “वैश्विक दृष्टिकोण”— ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ जहाँ बच्चों को अपने देश, भाषा और परंपरा पर गर्व करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दुनिया के साथ चलने का विवेक और समझ भी होनी चाहिए। ऐसी संतुलित शिक्षा ही उन्हें एक सच्चा ‘ग्लोबल सिटीजन’ बनाएगी – जो भारतीय भी है और विश्वनागरिक भी।

7. आधुनिक समय में प्रासंगिकता

- क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग: बच्चों को सिर्फ रटना नहीं, सोचना और निर्णय लेना सिखाया जाए।

- डिजिटल नैतिकता: टेक्नोलॉजी के प्रयोग में विवेक और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाए।

क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग

भावार्थ:

आज की शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करनी चाहिए।

विस्तार से समझिए:

- रटना नहीं, समझना: पारंपरिक प्रणाली में अक्सर बच्चों से श्लोक, सूत्र या उत्तर रटवाए जाते थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा में केवल रटना काफी नहीं। बच्चों को ‘क्यों’, ‘कैसे’, ‘क्या होगा अगर…’ जैसे प्रश्नों पर सोचने की आदत डालनी चाहिए।

- तर्क आधारित अध्ययन: गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाते समय यह दिखाना ज़रूरी है कि किसी नियम या निष्कर्ष तक कैसे पहुँचा गया।

- डिबेट और ओपन-डिस्कशन: स्कूलों में ऐसे मंच होने चाहिए जहाँ बच्चे आपस में बहस करें, अपने विचार रखें और दूसरों की बात समझें।

- निर्णय लेने की कला: बच्चों को प्रोजेक्ट, केस स्टडी, और छोटे सामाजिक कार्यों के ज़रिए यह सिखाया जाए कि वे परिस्थितियों का मूल्यांकन कैसे करें और कौन-सा निर्णय उचित होगा।

📌 उदाहरण:

अगर बच्चे को बताया जाए कि एक नदी का पानी सूख रहा है, तो सिर्फ यह नहीं कि कारण क्या है — बल्कि ये भी पूछें कि “अगर तुम गांव के प्रधान होते तो क्या कदम उठाते?” इससे बच्चा खुद समाधान खोजने की कोशिश करेगा।

🔹 डिजिटल नैतिकता (Digital Ethics)

भावार्थ:

आज का युग तकनीक और इंटरनेट का है। बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि वे इसका प्रयोग कैसे समझदारी और मर्यादा के साथ करें।

विस्तार से समझिए:

- सोशल मीडिया का विवेक: बच्चों को यह समझाया जाए कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म मनोरंजन और ज्ञान के लिए तो हैं, लेकिन इनका अति प्रयोग या गलत प्रयोग मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुँचा सकता है।

- साइबर बुलिंग और डेटा सुरक्षा: बच्चे जाने-अनजाने में किसी को आहत कर सकते हैं या स्वयं शिकार बन सकते हैं। उन्हें बताया जाए कि अपनी जानकारी साझा करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की समझ: नई तकनीकों के साथ बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि वे मशीनों पर पूर्णतः निर्भर न हों। मानव चेतना और विवेक सर्वोपरि हैं।

- स्क्रीन टाइम और स्वास्थ्य: शिक्षा में डिजिटल उपकरणों के उपयोग की एक सीमा होनी चाहिए ताकि बच्चों की आँखें, नींद और मानसिक शांति बनी रहे।

📌 उदाहरण:

शिक्षक बच्चों को एक गतिविधि दे सकते हैं — “सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक संदेश तैयार करो जो किसी को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे।” इससे बच्चों में सकारात्मक डिजिटल आदतें विकसित होंगी।

आज के बदलते युग में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता, सही और गलत का विवेक, और डिजिटल युग में नैतिकता के साथ जीने की समझ विकसित करना भी है। इसीलिए, वैदिक परंपरा की आत्मा को बनाए रखते हुए, आधुनिक शिक्षण पद्धति को बच्चों की मानसिकता और समय के अनुसार ढालना अत्यंत आवश्यक है।

8. सतत मूल्यांकन और आत्ममूल्यांकन

- अंक नहीं, गुणों का मूल्यांकन: सहयोग, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, रचनात्मकता जैसे गुणों को मापने की प्रणाली।

- रोज़ का आत्म-समीक्षा अभ्यास: “मैंने आज क्या अच्छा किया? क्या सुधार की ज़रूरत है?”

सतत मूल्यांकन और आत्ममूल्यांकन

“सच्चा मूल्यांकन वह है जो बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि उसे सीमित कर दे।”

🔹 अंक नहीं, गुणों का मूल्यांकन

आज की शिक्षा प्रणाली में अक्सर विद्यार्थियों का आकलन केवल परीक्षाओं और अंकों के आधार पर किया जाता है, जिससे उनके अंदर रचनात्मकता, नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग जैसे मानवीय गुणों को महत्व नहीं मिल पाता। वैदिक शिक्षा पद्धति इसके ठीक विपरीत थी — वहाँ बच्चे की समग्रता का मूल्यांकन होता था।

✔️ किन गुणों को मापा जाए?

- सहयोग – क्या बच्चा दूसरों की मदद करता है?

- नेतृत्व – क्या वह समूह में जिम्मेदारी निभाता है?

- आत्मनियंत्रण – क्या वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है?

- रचनात्मकता – क्या वह कुछ नया सोचता या बनाता है?

- कर्तव्यनिष्ठा – क्या वह समय और जिम्मेदारियों का पालन करता है?

✅ कैसे मूल्यांकन किया जाए?

- मासिक या त्रैमासिक “गुण प्रोफाइल” बनाया जाए, जिसमें शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी सभी का योगदान हो।

- गतिविधियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए, जैसे कि:

- समूह में काम करने की क्षमता

- सेवा कार्य में सहभागिता

- योग, ध्यान और अनुशासन में रुचि

🎯 उद्देश्य:

बच्चों में यह भावना विकसित करना कि सीखना केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं, बल्कि उनके आचरण, व्यवहार और संबंधों में भी प्रकट होना चाहिए।

🔹 रोज़ का आत्म-समीक्षा अभ्यास

वैदिक परंपरा में प्रत्येक विद्यार्थी को दिन के अंत में आत्म-निरीक्षण की आदत डाली जाती थी। इसे “स्वाध्याय” कहा जाता था – यानी स्वयं को पढ़ना और जानना।

🧠 प्रमुख प्रश्न जो बच्चे स्वयं से पूछ सकते हैं:

- मैंने आज क्या नया सीखा?

- मैंने किसी की मदद की या नहीं?

- क्या मैंने आज सच बोला?

- क्या मैं गुस्सा या दुख को संभाल सका?

- क्या मैं किसी बात पर गर्व कर सकता हूँ?

📝 एक छोटा डायरी अभ्यास:

बच्चों को प्रतिदिन 5 मिनट देने को कहा जाए ताकि वे एक छोटी सी डायरी में लिख सकें:

“आज का अच्छा कार्य”

“एक बात जिसमें सुधार करूँगा”

“एक गुण जो मैं कल और बेहतर करना चाहूँगा”

🌟 लाभ:

- आत्मविश्वास और आत्म-जागरूकता में वृद्धि

- बच्चों में सुधार की स्वाभाविक इच्छा का जन्म

- आंतरिक प्रेरणा (intrinsic motivation) से सीखने की प्रक्रिया

सतत मूल्यांकन और आत्ममूल्यांकन बच्चों की शिक्षा को केवल परीक्षा केंद्रित नहीं, बल्कि जीवन-केंद्रित बनाता है। जब बच्चे अपने व्यवहार और गुणों के प्रति सजग होते हैं, तब वे केवल अच्छे छात्र ही नहीं, बल्कि बेहतर इंसान भी बनते हैं। यही वैदिक शिक्षा की आत्मा थी – “ज्ञान के साथ विवेक, और विवेक के साथ चरित्र।”

9. पाठ्यक्रम का ढाँचा (3 से 14 वर्ष तक)

| आयु वर्ग | शिक्षा का स्वरूप |

|---|---|

| 3-6 वर्ष | बाल संस्कार, खेल आधारित नैतिकता, लय और संगीत |

| 6-10 वर्ष | गुरुकुल भावना, मौखिक शिक्षण, कहानियाँ, प्रकृति के साथ अध्ययन |

| 10-14 वर्ष | व्यावहारिक ज्ञान, योग, ध्यान, गणित-विज्ञान की जीवन आधारित शिक्षा |

बिलकुल, यहां 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का ढाँचा पूर्ण विवरण सहित दिया गया है — यह प्राचीन वैदिक शिक्षा की मूल भावना को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने का प्रयास है, जो बच्चों के मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास को समग्र रूप से प्रोत्साहित करता है।

📘 पाठ्यक्रम का ढाँचा (आयु: 3 से 14 वर्ष तक)

🧒 1. आयु वर्ग: 3 से 6 वर्ष (पूर्व प्राथमिक चरण)

🔹 मुख्य उद्देश्य:

बालक-बालिकाओं के भीतर नैतिक संस्कार, अनुशासन, और संवेदनशीलता की बीजवपन अवस्था।

🏫 मुख्य घटक:

1. बाल संस्कार (Character Seeding):

- कहानी-कथाएँ: दया, सच्चाई, मित्रता आदि पर लघु कहानियाँ।

- नित्य नियम: प्रणाम, नमस्कार, गुरु वंदना, भूमि वंदन आदि जैसे संस्कार।

- छोटी प्रार्थनाएँ और मंत्र: जैसे — “त्वमेव माता च पिता त्वमेव…”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः…”

2. खेल आधारित नैतिकता:

- लोक खेलों द्वारा मूल्य शिक्षा: जैसे – छुपा छुपी से धैर्य, लंगड़ी से संतुलन और एकता।

- मूल्य आधारित रोल प्ले: “अगर मैं राजा होता…”, “अगर मैं दोस्त की मदद करता…” जैसे नाट्य क्रियाकलाप।

3. लय और संगीत (Rhythm & Music):

- सरल भजन, श्लोक और राइम्स: जैसे “वक्रतुण्ड महाकाय…” या “चल मेरे घोड़े तिक तिक तिक”।

- वाद्य ज्ञान: ढोलक, खंजरी जैसी पारंपरिक लयात्मक गतिविधियाँ।

🧑🏫 2. आयु वर्ग: 6 से 10 वर्ष (प्राथमिक चरण)

🔹 मुख्य उद्देश्य:

बच्चों में जिज्ञासा, संवाद-कौशल और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की गहराई से स्थापना।

🏫 मुख्य घटक:

1. गुरुकुल भावना:

- गुरु-शिष्य परंपरा का अनुभव: शिक्षक को माता-पिता जैसा सम्मान।

- अनुशासन और आत्म-सेवा: भोजन करना, सफाई रखना, सबका ध्यान रखना।

2. मौखिक शिक्षण (Oral Tradition):

- श्लोक, नीति कथाएं, महाकाव्य: जैसे पंचतंत्र, रामायण, भगवद गीता के अंश।

- प्रश्नोत्तर आधारित कक्षाएँ: बच्चों को सोचने, प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने का अवसर।

3. प्रकृति के साथ अध्ययन:

- वृक्षों, पक्षियों, जल और भूमि से संवाद।

- बग़ीचे में पढ़ाई: कक्षाएँ पेड़ों के नीचे, मिट्टी में हाथ लगाकर, पानी बचाने की परियोजनाएँ।

🧠 3. आयु वर्ग: 10 से 14 वर्ष (माध्यमिक पूर्व चरण)

🔹 मुख्य उद्देश्य:

बच्चों में आत्मनिर्भरता, तार्किकता और व्यावहारिक कौशल का विकास।

🏫 मुख्य घटक:

1. व्यावहारिक ज्ञान (Experiential Learning):

- गणित और विज्ञान का प्रयोग: नाप-तौल, खाना पकाना, मापन और गणना के प्रयोग।

- कृषि और शिल्प: बीज बोना, पानी देना, मिट्टी की जांच करना, मृत्तिका से मूर्तियाँ बनाना।

2. योग और ध्यान:

- नित्य योगाभ्यास: सूर्य नमस्कार, प्राणायाम।

- ध्यान तकनीक: जैसे त्राटक (एक बिंदु पर ध्यान), नाद ध्यान (ध्वनि पर ध्यान)।

3. जीवन आधारित शिक्षा:

- मानव शरीर की समझ, स्वास्थ्य विज्ञान।

- दैनिक जीवन के प्रश्न: जल का बचाव, मन की एकाग्रता, क्रोध नियंत्रण आदि।

📌 विशेषताएँ इस पाठ्यक्रम की:

| वर्ग | उद्देश्य | प्रमुख विषय |

|---|---|---|

| 3-6 वर्ष | संस्कार, खेल, लय | नैतिक कथाएँ, प्रार्थना, लोकगीत |

| 6-10 वर्ष | संवाद, कहानियाँ, प्रकृति | मौखिक शिक्षण, गुरु भावना, पेड़ों के नीचे पढ़ाई |

| 10-14 वर्ष | प्रयोग, आत्मनिर्भरता | योग, ध्यान, व्यावहारिक गणित और विज्ञान |

यह पाठ्यक्रम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास — शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि — पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य केवल ‘जानना’ नहीं, बल्कि ‘जीना’ और ‘अनुभव करना’ है।

👉 जब बच्चा प्रकृति से सीखता है, संवाद करता है, कहानियों में आदर्श पाता है और अपने व्यवहार में उन्हें लागू करता है — तभी सच्ची शिक्षा जन्म लेती है।

शिक्षा का असली उद्देश्य

“ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विवेक और करुणा”

यदि हम वैदिक प्रणाली की आत्मा को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करें, तो हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम, नैतिक रूप से दृढ़ और सांस्कृतिक रूप से जड़ित हो।

शिक्षा का असली उद्देश्य: “ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विवेक और करुणा”

🔹 मूल विचार की व्याख्या:

शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना या विषयवस्तु को रटाना नहीं है। असली शिक्षा वह है जो व्यक्ति के भीतर विवेक (discrimination) और करुणा (compassion) विकसित करे — ताकि वह जीवन में सही निर्णय ले सके, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण हेतु कर सके।

🔸 यदि हम वैदिक प्रणाली की आत्मा को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करें…

तो क्या संभव होगा?

1. तकनीकी रूप से सक्षम पीढ़ी:

- बच्चों को प्राचीन कौशल (हस्तशिल्प, गणित, वैद्यक आदि) के साथ आधुनिक विज्ञान, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन आधारित प्रोजेक्ट्स में निपुण बनाया जाए।

- जैसे – वैदिक काल में खगोल, औषध विज्ञान, गणित की बुनियादी समझ बहुत मजबूत थी। अब हम इसे टेक्नोलॉजी और प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स से जोड़ सकते हैं।

2. नैतिक रूप से दृढ़ नागरिक:

- “धर्म” का सही अर्थ – जो जीवन और समाज को धारण करे – इसके मूल में मूल्य आधारित जीवन है।

- अगर हर विद्यार्थी अपने भीतर सत्य, अहिंसा, संयम, ब्रह्मचर्य, अपरीग्रह जैसे यम-नियम का अंश ले आए, तो नैतिक समाज का निर्माण संभव होगा।

- बच्चों में दैनिक आत्ममूल्यांकन और चरित्र निर्माण की कहानियाँ नैतिक जागरूकता लाने का ज़रिया बन सकती हैं।

3. सांस्कृतिक रूप से जड़ित जीवनशैली:

- जब बच्चा अपने संस्कार, परंपरा, भाषा, कला, संगीत और साहित्य से जुड़ेगा, तभी वह ग्लोबल सिटिजन बनने के साथ भारतीयता की आत्मा को भी जीवित रख सकेगा।

- संस्कृति का ज्ञान ही आत्मगौरव देता है, और वही आत्मगौरव बच्चे को आत्मनिर्भर बनाता है।

🔹 समन्वित शिक्षा मॉडल:

“जड़ें हमारी वैदिक हों, और पंख आधुनिक विज्ञान के”

| पक्ष | वैदिक शिक्षा से प्रेरणा | आधुनिक आवश्यकताएँ | एकीकृत दृष्टिकोण |

|---|---|---|---|

| ज्ञान | वेद, उपनिषद, दर्शन | विज्ञान, तकनीकी | दोनों का संगम |

| मूल्य | धर्म, अहिंसा, तप | डिजिटल एथिक्स, टीमवर्क | नैतिक नेतृत्व |

| पद्धति | मौखिक, प्रश्नोत्तर, अनुभूति | प्रोजेक्ट-बेस्ड, एनालिटिकल | “Doing while Thinking” |

| भाषा | संस्कृत आधारित | बहुभाषी वैश्विकता | भाषा में जड़ें, अभिव्यक्ति में विस्तार |

यदि हम वैदिक शिक्षा की आत्मा को आधुनिक युग के अनुरूप प्रस्तुत करें – न तो यह पुरातनपंथ होगा और न ही पश्चिमी अंधानुकरण। बल्कि यह संतुलित, समावेशी और सतत शिक्षा प्रणाली होगी – जो न केवल कौशल और करियर, बल्कि चरित्र और करुणा का निर्माण भी करेगी।

🌿 यही है शिक्षा का असली उद्देश्य — एक ऐसा मानव बनाना, जो ज्ञान से नहीं, विवेक और प्रेम से संचालित हो।